見学申し込み

専攻医募集中!

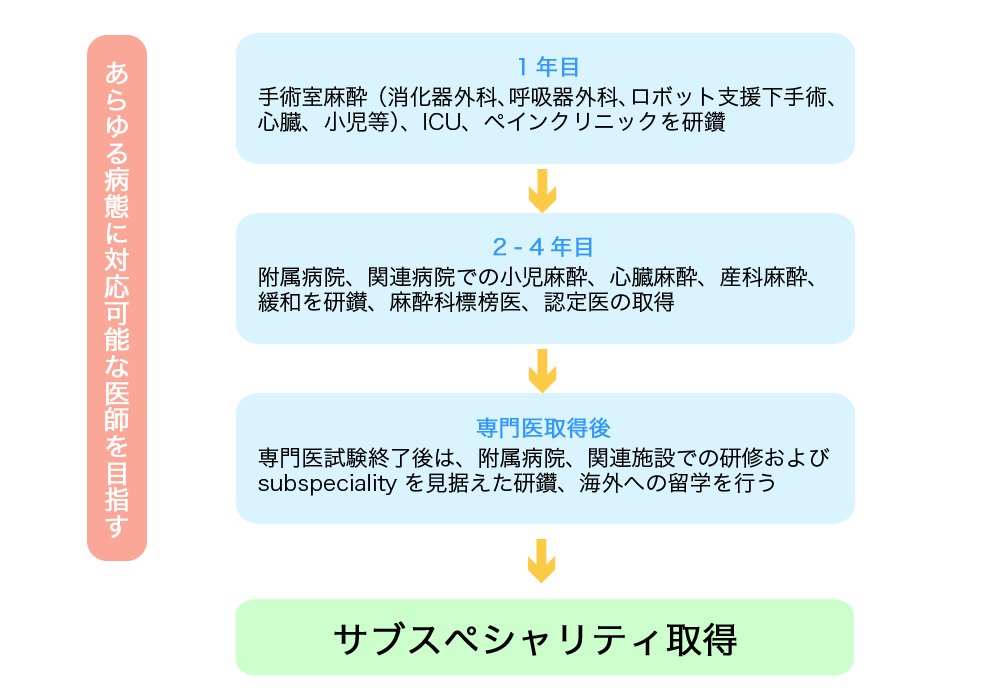

当医局は都心で4部門(手術室・集中治療部・ペインクリニック・緩和ケア)揃っている数少ない医局です。各種サブスペシャリティを視野にいれながら、麻酔科医を目指しませんか?

興味を持っていただけた方は是非見学にいらしてください!

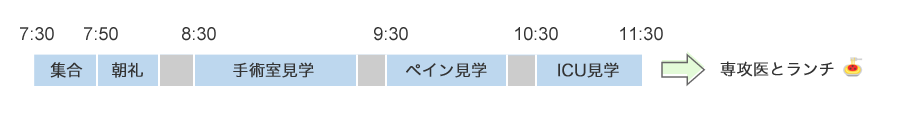

午前中に3部門を見学し医局の雰囲気を感じていただき、ランチタイムには専攻医がご一緒させていただきます。

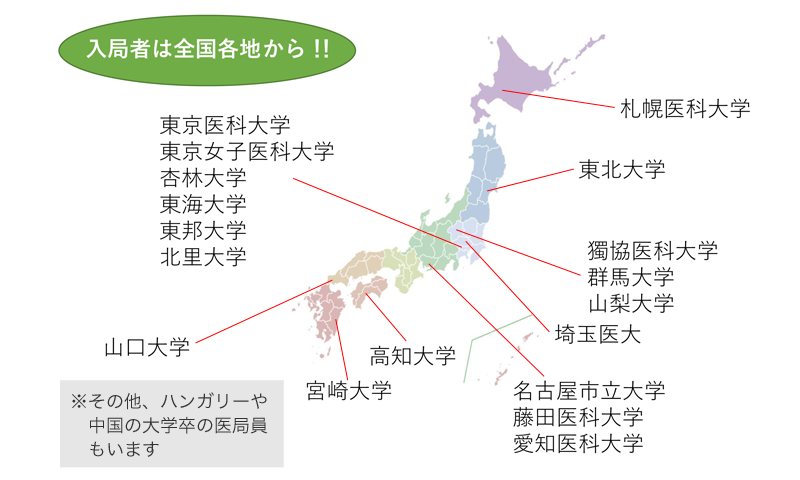

医局員の出身大学は様々です。他学出身の方も、どうぞ気兼ねなく見学にお越しください!

見学はいつでも受け付けております!

まずはお気軽に下記までご連絡ください。

東京医科大学 麻酔科学分野

医局長 板橋 俊雄

プログラム責任者 柿沼 孝泰

お問い合わせフォームはこちら

Tel 03-3342-6111(内線63946)

2026年度 東京医科大学麻酔科専門研修プログラム

東京医科大学麻酔科は、麻酔科専門研修基幹施設として病院群(全23施設)と連携し"専攻医"育成教育を行います。

専門医研修プログラムの実施

研修の責任を有する専門研修基幹施設を中心に専門研修連携施設A、専門研修連携施設Bが専門医研修プログラムに参加して専攻医の教育に当ります。

専門研修連基幹施設

東京医科大学病院

専門研修連携施設A・B

山形大学医学部附属病院

医療法人社団 善仁会 小山記念病院

東京医科大学茨城医療センター

筑波大学附属病院

自治医科大学附属病院

医療法人社団 東光会 戸田中央総合病院

埼玉県立小児医療センター

千葉大学医学部附属病院

社会福祉法人 三井記念病院

東京女子医科大学病院

一般財団法人 自警会 東京警察病院

東京医科大学八王子医療センター

医療法人社団 東光会 西東京中央総合病院

国立研究開発法人 国立成育医療研究センター

医療法人 立川メディカルセンター 立川綜合病院

社会医療法人蘇西厚生会 松波総合病院

独立行政法人国立病院機構 静岡医療センター

国立研究開発法人 国立循環器病研究センター

熊本大学病院

順天堂大学医学部附属順天堂医院

大阪公立大学医学部附属病院

秋田大学医学部附属病院

プログラムの特徴

研修実施計画例

| 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | |||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |

| ローテ例1 | 手術室 | ペイン | 手術室 | ICU | 八王子 | 手術室 | 小児研修 | 心外研修 | ||||||||

| ローテ例2 | 手術室 | ペイン | 手術室 | ICU | 手術室 | 心外研修 | 小児研修 | |||||||||

留学

現在、研究のためにスエーデン・ルンド大学に留学をさせています。これまで基礎研究ではスエーデン・ルンド大学で脳虚血の研究およびミトコンドリア機能解析の研究を、臨床留学は、ベルギー・ゲント大学で心臓麻酔、集中治療管理の研鑽を行うべく教室員を送り出して来ました。

これまでに留学をした施設

アメリカ・MGH・麻酔科

アメリカ・カンザス大学・麻酔科

スエーデン・ルンド大学・実験脳研究所

ベルギー・ゲント大学・麻酔科

ドイツ・ハンブルグ大学・麻酔科

研究

当科では様々な研究を行っておりますが、その大半が科学研究費を獲得しております。

研究は、大学院生が主体となって行っていますが、大学院生でなくても研究をして学位を取得することは可能です。