概要

運動習慣は生活習慣病対策や筋力維持等の身体的健康のみならず、抗うつ効果ももたらすことが明らかとなっています。我々の研究チームは直近で「精神的健康の維持において最適な身体活動量が存在すること」やその具体的な「時間と量」を明らかにしましたが、どのような経路で抗うつ効果が生じるのかは明らかではありませんでした。 今回、東京医科大学精神医学分野の橘川応之医師・中島一樹医師・志村哲祥医師・井上猛教授らの研究グループは、一般就労者を対象にした、運動習慣と複数の精神的指標と抑うつ尺度との質問紙調査によって、単なる歩行や家事も含めた最適な身体活動量(1日あたり3.5~4時間程度)は、不安傾向と神経症傾向を減弱させ、また、レジリエンス(精神的な回復力、しなやかさ、強さ)を増強させることにより、抑うつの低下に結びついていることを明らかにしました。

本研究の成果は国際的医学誌であるInternational Journal of Environmental Research and Public Health誌(3月)とHealthcare誌(6月)にそれぞれ掲載されました。

研究の背景

「うつ」は一般社会および職域において高い頻度を持ち、かつ、大きなインパクトをもたらす公衆衛生上の課題です。うつの予防と対処の手法を発展させることが精神医学では求められています。 一方、人間は何かの際に、ただちに「うつ」を生じるわけではありません。うつは、不安や神経症傾向など、様々な他の心理的課題や、レジリエンスが損なわれた状態の「結果」として生じる場合があります。 ここで本研究は、最適な運動量の状態では抑うつが低下するという現象は、不安・神経症傾向・レジリエンスが媒介している部分があるのではないかと仮説を立て、検証をおこいました。

調査の結果と本研究の成果

結果の概要

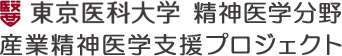

状態不安と特性不安とを媒介変数として設定した時、最適な運動時間は、直接の効果をうつに対して示しませんでした。

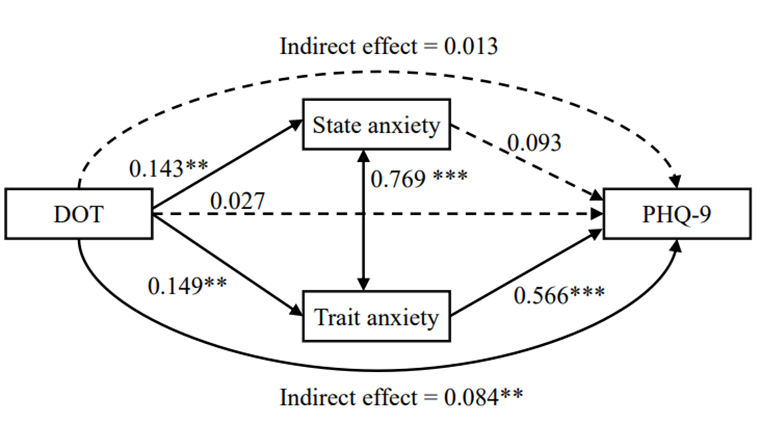

同様に、神経症傾向とレジリエンスとを媒介変数として設定した時、最適な運動時間は、直接の効果をうつに対して示しませんでした。

構造方程式モデリング(パス解析)から得られたこれらの結果は、完全媒介モデルであることを示します。すなわち、運動がうつに対して与える効果は、直接的なものではなく、不安傾向と神経症傾向を減弱させ、また、レジリエンス(精神的な回復力、しなやかさ、強さ)を増強させることによって媒介され、間接的に生じるものであることが示唆されました。

展望

運動の持つ抗うつ効果は不安や神経症傾向、レジリエンスを介して生じている可能性が示唆されました。今後、職域における指導や臨床現場における生活習慣指導・運動指導では、メンタルヘルスに関しても、うつ状態そのものだけを着目するのではなく、不安や神経症傾向、あるいはレジリエンスに関する状態がどのように変化しているかをアセスメントすることが望ましいと考えられます。 なお、本研究は横断的な観察研究であり、運動はうつそのものではなく、不安や神経症傾向を減弱させ、レジリエンスを涵養することによって抗うつ効果を発揮しているのかどうかの因果関係は証明できておりません。 ランダム化比較試験をデザインしその結果を適切に解釈するなどの発展的な研究が望まれます。