私達の教室では血液疾患における様々な基礎研究及び臨床研究を行っています。

基礎研究は当科単独の研究以外に、本学基礎部門や他施設との連携を行っています。

臨床研究では日本血液学会、日本造血免疫細胞療法学会などの学会主導の臨床研究、成人白血病治療共同研究機構 (JALSG)や関東造血幹細胞移植グループ (KSGCT)などの多施設共同研究グループ、さらに自施設単独・近隣機関との共同研究などを行っています。また近年注目されている生成AI/医療Dxに関連した研究も計画しています。

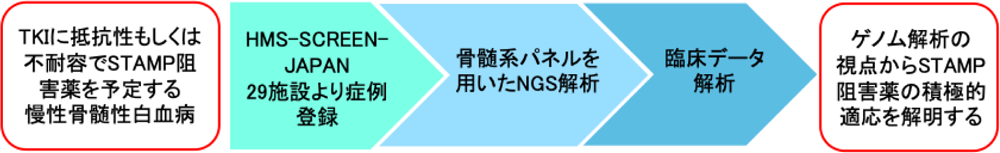

慢性骨髄性白血病慢性期(CML-CP)は原因遺伝子のBCR::ABL1キメラ遺伝子をチロシンキナーゼ阻害剤(TKI)で抑制することにより予後が改善していますが、一部の症例では治療抵抗性を示すこと問題となっており、当科では耐性化の機序についての研究を重ねてきました。近年、治療抵抗性の理由にBCR::ABL1遺伝子以外の体細胞変異の存在が注目されています。私たちは国立がん研究センターと共同で新規治療薬であるSTAMP阻害薬導入を予定するCML-CP患者さんを対象とした骨髄系パネルによるターゲットシークエンスを行う多施設共同研究を行っています (HM-SCREEN CML研究)。当科が本試験の研究事務局を担当しています。この研究により今まで詳細が不明であった既存のTKI治療に不応・不耐容の日本人CML患者の病態の理解に貢献できることが期待されます。 (科研費課題番号24K10462「STAMP阻害薬を使用する慢性骨髄性白血病患者における骨髄系遺伝子変異の解析」)。

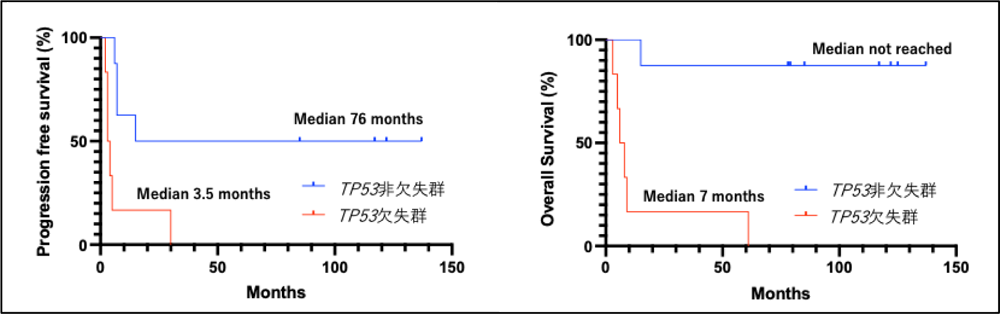

ALK陽性未分化大細胞型リンパ腫(ALCL)はCHOP療法が高率に奏効し、約80%の症例で長期生存が期待されています。しかし実診療では治療抵抗性を示す症例も経験されます。我々は多施設共同研究でALK陽性ALCLにおけるTP53欠失と臨床データとの関連性を解析しました。その結果、TP53欠失を伴うALK陽性ALCLではCHOP療法での無増悪生存率及び全生存率が非常に悪いことを見出しました (下図)。ALK陽性ALCLにおいてTP53欠失は治療抵抗例の予測因子になる可能性が期待されました。

(科研費課題番号21K07200「ALK陽性ALCLにおけるTP53欠失が与える臨床的影響の解明と層別化治療の構築」)。

関連論文:

TP53 deletion is associated with poor survival of adult ALK-positive ALCL patients receiving CHOP-based chemotherapy. Annals of Hematology. 2025 Mar;104(3):1801-1806.

多発性骨髄腫(以下骨髄腫)は、現在約10種類の薬剤が保険適応となり単独また複数の薬剤を組み合わせた化学療法を継続できるようになり生存期間が著しく延長しました。一方で、最終的には化学療法抵抗性となる臨床経過であり治癒を目指せる治療ストラテジーが求められています。また一部の症例では、治療早期から化学療法に対し抵抗性を示すこともあり、その因子としてハイリスク染色体異常と呼ばれる遺伝子変異や骨髄外の腫瘤形成などが挙げられ、骨髄腫の更なる治療成績向上のために克服すべき課題となっています。当院は、200例近い骨髄腫患者のデータベースの臨床情報などを基に、骨髄腫の難治性を克服するための研究をおこなっています。骨髄腫の難治性を解明する糸口の一つとして、骨髄腫細胞の増殖を支持する腫瘍微小環境における細胞代謝と免疫担当細胞、遺伝子変異との関連性に注目しています。同一症例の異なる病変部位における遺伝子変異、免疫担当細胞の浸潤、治療標的となるCD38の発現と骨髄腫細胞の代謝動態を評価し、骨髄腫の難治性克服につながるバイオマーカーや治療標的を探索します。

(科研費課題番号22K07242「代謝を介した腫瘍免疫機構の解析に基づいた骨髄腫予後因子同定と治療層別化の探索」)

Copyright © Tokyo Medical University. All rights Reserved.